目次

すき焼きのおすすめ具材24選!失敗しない割り下の作り方&下ごしらえの仕方も解説

ちょっと特別な日に家族で囲みたいすき焼き。

この記事では、すき焼きに外せない定番具材から意外にも美味しい変わり種まで、すき焼きにおすすめの具材21種をご紹介!

おいしい割り下の作り方も解説しますので、ぜひ作ってみてくださいね。

また、関東風と関西風の違いや「すき焼きの由来」についても解説するので、すき焼きを食べながらみんなでお話してみてください!

具材より重要?すき焼き用"割り下"の作り方

具材の紹介に入る前に、まずは割り下の作り方から。

すき焼きの割り下はスーパーで売られていますが、家にある材料で簡単に作ることもできます。

今回は材料4つで作れる、関東風すき焼きの割り下をご紹介します。

材料(作りやすい分量)

酒…150ml

みりん…150ml

醤油…150ml

砂糖(あればザラメ)…50g

手順

1.鍋に酒、みりんを入れて強火にかける。沸騰させてアルコールを飛ばしたら弱火にし、醤油と砂糖を加えて混ぜる。砂糖が溶けたら火を止める

すき焼きのおすすめ具材!定番ネタのご紹介!

まずはすき焼きの具の”定番ネタ”をご紹介します。

すき焼きは牛肉を使うので少し高級なイメージがあるかもしれませんが、リーズナブルでお子さんも食べやすい具材もありますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

まずは主役!お肉系の具材

すき焼き定番のお肉系具材といえばやっぱりコレ♪

定番1:牛肉

やっぱりすき焼きの主役は牛肉!

牛肉のうま味が溶けだした割り下は他の具材をよりおいしくしてくれる効果もあります。

使用する牛肉は煮込んでも固くなりにくい薄切りの脂の多めな物がおすすめ。

牛肉はできればたくさん用意したいですが、予算的になかなか難しい場合は牛コマ肉をつかうのも手です。

その際は同様に薄切りの物を使い、できれば事前に塩こうじや酒に漬け込んでやわらかく食べれるようにしましょう。

また、あまり煮込みすぎないようにすることでおいしく食べられます。

お肉に負けてない!野菜系の具材

欠かすことのできない野菜たち!定番の具材を見ていきましょう!

定番2:春菊

ほろ苦い味わいが大人好みである春菊はすき焼きの具に欠かせない!という方も多いのではないでしょうか。

火を通し過ぎるとやわらかくなりすぎて食感が悪くなるため、サッと火を通しほろ苦さと共に食感も楽しみましょう。

定番3:しいたけ

飾り切りすることですき焼きの見た目をちょっと格上げしてくれるしいたけ。石付きを取り除いてから煮込みます。

しいたけは少し苦手というお子さんもいるかもしれませんが、お肉と一緒に甘辛く割り下で煮込むことで食べやすくなります。筆者の娘もすき焼きに入っているしいたけは好きで、よく食べてくれますよ。

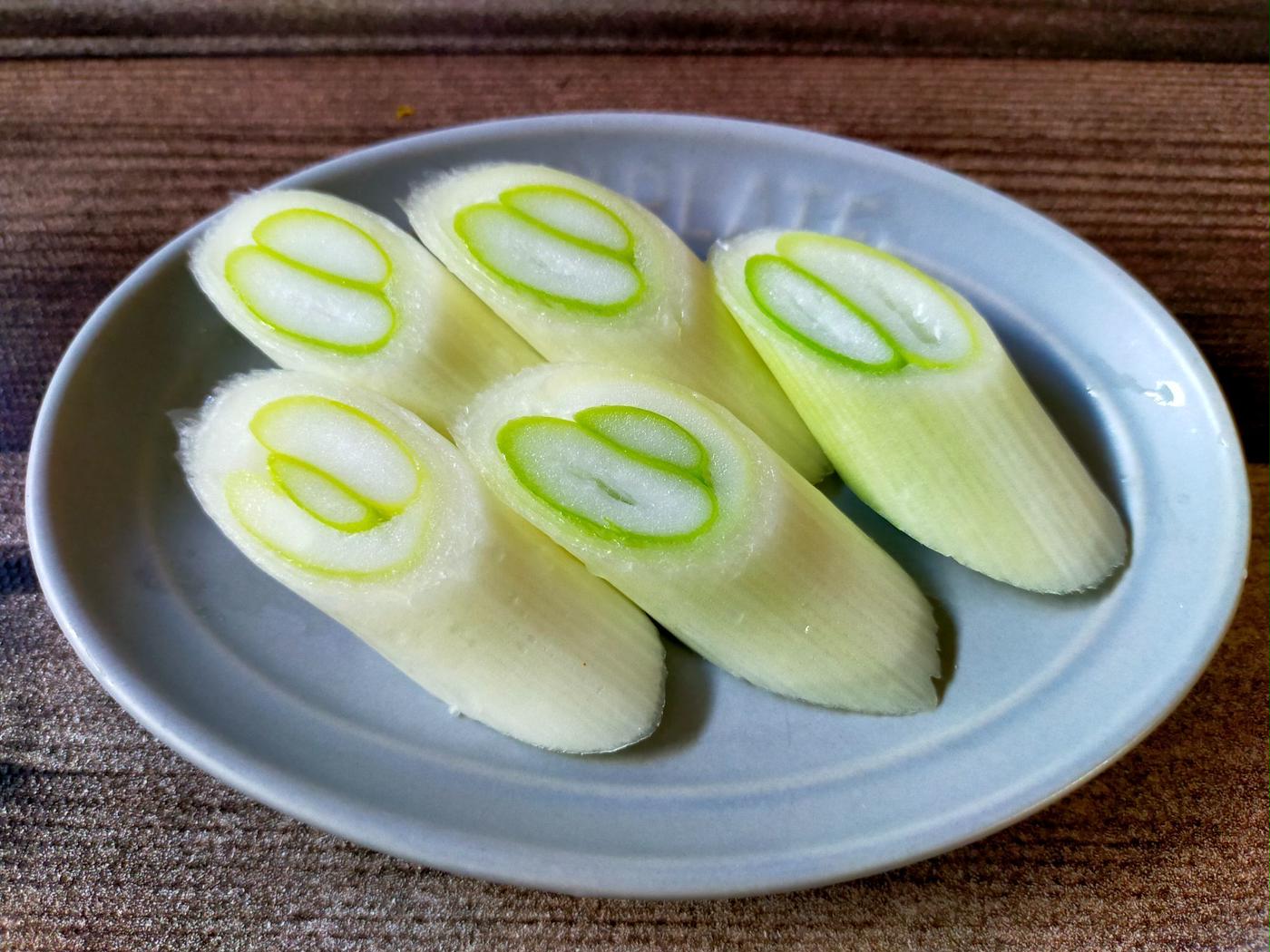

定番4:長ネギ

斜め切りした長ネギもすき焼きの定番食材。

じっくり煮込むことでやわらかく甘くなるので、最初から加えて煮込むようにしましょう。

定番5:えのき

シャキシャキ食感のエノキは、関西風のすき焼きには特に欠かせません。

食べやすく味もしみこみやすいので割り下をたっぷり吸わせて召し上がれ。

石づきをとり、小房に分けて煮込みます。

定番6:くずきり

もちっとした食感とツルッとしたのど越しが楽しめるくずきりは、すき焼きとの相性抜群。

くず粉が主成分のくずきりよりも、最近ではじゃがいもでんぷんが主原料のマロニーが人気のようです。

くずきりとマロニー、どちらも乾燥の場合は茹でてから使用し、生の場合はそのまま洗ってすき焼きに加えることができます。

定番7:しらたき

くずきりやマロニーよりも低カロリーのしらたきは、ダイエット中の方にもおすすめの具材です。

使用する際は臭みをとるため、一度茹でてから使用します。

食べやすい長さにカットしてから、すき焼き鍋に加えて煮込みましょう。

定番8:焼き豆腐

普通の豆腐よりも煮崩れしにくい焼き豆腐は、優しく煮込んでしっかり味をしみこませます。

焼き豆腐から汁けが出ますので、キッチンペーパーで軽く水分を拭き取ってからすき焼き鍋に加えましょう。

定番9:にんじん

彩の良い人参は鍋全体を華やかにしてくれます。

時間がある時には飾り切りをするのもおすすめです。

そのまま加えて煮込んでも良いですが、色を綺麗なままで仕上げたいときは軽くレンジ加熱してから飾り切りし、最後にすき焼き鍋に加えると良いですよ。

▼にんじんの飾り切りはこちらの記事で紹介しています。

定番10:白菜

鍋の具材として定番の白菜は、もちろんすき焼きの具材としてもよく合います。

ざく切りにして加え、しんなりしたら食べごろです。

定番11:玉ねぎ

すき焼きの具材として一押しの玉ねぎは、煮込むほどに甘みが増しておいしくなります。

長ネギより食べやすいので、お子さんにも人気の具材です。

3mm程度の厚みに切って加えましょう。

実は結構マッチする?すき焼き”変わり種”の具材

続いて、ちょっと変わり種の具材たちをご紹介します!

変わり種:お肉系の具材

すき焼きといえば牛肉と限定することなかれ!

これらのお肉系具材も結構”アリ”なんですよ!

変わり種1:豚肉

筆者の家では牛肉より豚肉のほうが明らかに食卓に並ぶことが多いのですが、普段よく食べているからかすき焼きでも豚肉の方が人気だったりします。

豚こま肉も使用しますが、できるだけ薄切りになっているものを使用するとやわらかく仕上がっておいしいですよ。

変わり種2:鶏肉

とりすき焼きと呼ばれる料理がすでにあるので、鶏肉もすき焼きの具としてよく合います。

骨付きの手羽中を使用すると手羽先より食べやすいのでお子さんにもおすすめです。

しっかり煮込んで味をしみこませて食べましょう。

変わり種3:肉だんご

すき焼きといえば牛肉を思い浮かべますが、甘辛い割り下には肉だんごも合うんです!

リーズナブルな上に肉のうまみをたっぷり楽しめるので、お子さんがいる家庭では特におすすめです。

火が通っているものなら、軽く煮込むだけで食べられますよ。

▼お弁当に鍋の具材にと、使い勝手の良い肉団子。

大容量でコスパの良い業務スーパーの肉団子を、アレンジレシピと一緒に紹介しています。

変わり種:野菜系の具材

野菜の具材でも変わり種食材が大活躍!意外なアレも、すき焼きに合うんです♪

変わり種4:厚揚げ

焼き豆腐とはまた違った食感が楽しめる厚揚げ。

もっちりとした食感の絹ごし豆腐の厚揚げが筆者は好きで、よくすき焼きの具に使用しています。

煮込み時間はそれほど長くなくていいので、最後の仕上げに加えましょう。

そのまま加えても良いですが、油が気になるようならサッと茹でて油抜きすると良いですよ。

変わり種5:茄子

夏野菜の茄子は、すき焼きの具として使用すると割り下を吸ってとってもジューシーに。

5mm程度の厚さに斜め切りして煮込みましょう。

あまり煮込み過ぎると煮崩れるので、加えた後はあまり触らないようにするのがポイントです。

変わり種6:とうもろこし

すき焼きに入れるのはちょっと意外に感じるとうもろこしですが、ぷちぷちした食感と甘みが割り下の甘辛さとよく合います。

蒸かしたりレンジ加熱したとうもろこしを、輪切りにして煮込みの後半で加えましょう。

とうもろこし1本あたり、ラップをして500Wの電子レンジで5分ほど加熱すると火を通せます。

変わり種7:いんげん

シャキッとした食感と綺麗な色合いで、すき焼きの具として加えると彩りを添えてくれます。

煮込みの最初に加えるか、先に下ゆでしたものを最後に加えてください。

変わり種8:キャベツ

煮込むことで味がしみこみ、くたっとした食感になるキャベツ。

ざく切りにして煮込みの最初から加えます。

思った以上にカサが減るので、多めに用意しておくのがおすすめです。

変わり種9:小松菜

すき焼きの定番具材は春菊ですが、ほろ苦い味わいゆえ、お子さんは少し苦手と感じることも。

小松菜なら苦みがなく癖がないので、使用しやすくおすすめです。

ざく切りにして加えてください。

変わり種10:トマト

さっぱりとした味わいのトマトは、甘辛いすき焼きと相性が良い食材です。

四つ切にして生のまま加えて煮込みます。

水分がたっぷり含まれているので、トマトを多く入れる場合は割り下の味を濃くしておくと味が薄まりません。

〆るならコレ!すき焼きシメ具材3選!

すき焼きに欠かせないのが「シメ」ですよね!

煮込んだ具材の出汁がしみ込んだ”黄金の煮汁”で食べるアレコレは絶品です♪

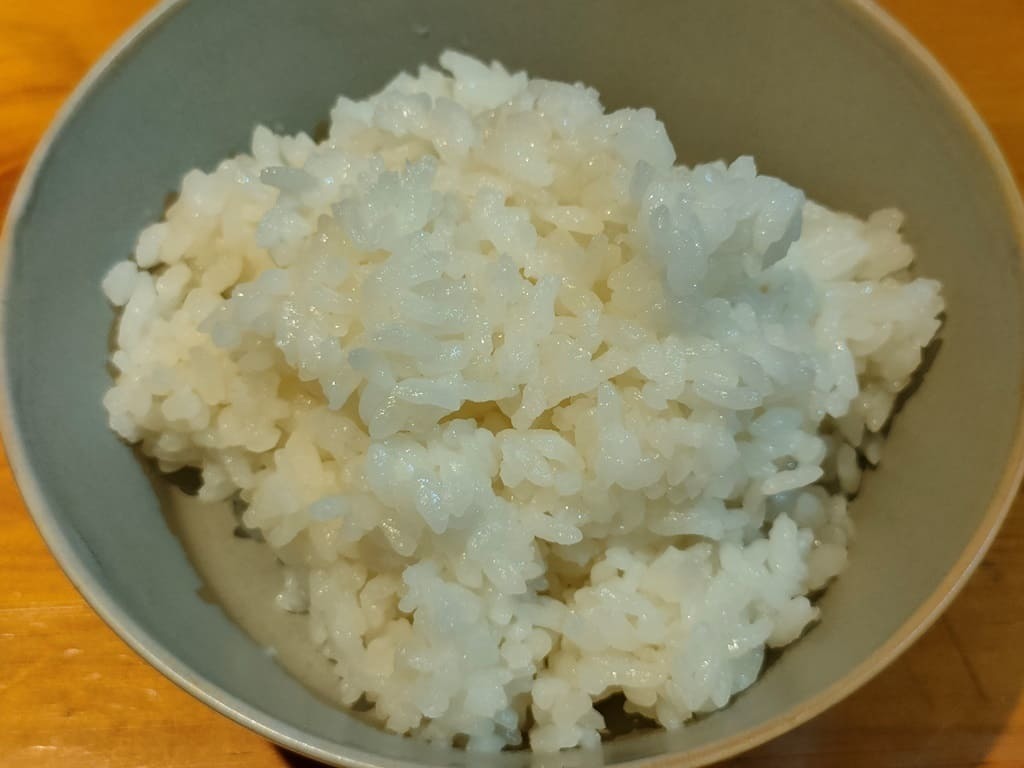

〆具材1:ご飯

すき焼きの残ったスープにご飯を入れて軽く煮立てるだけで絶品締めご飯に。

お好みで溶き卵を加えてもおいしいですよ。

チーズやダイスカットしたトマトを加えて洋風にしても味変して新たなおいしさになります。

〆具材2:うどん

すき焼きのスープがたくさん残っているなら、うどんをいれて煮込むだけでスープのうま味を全て吸ってくれるのでとってもおいしい〆ができあがります。

使用するうどんは、あれば、もちもちしてコシのある冷凍うどんを使いましょう。

冷凍された状態でサッと水にくぐらせてからレンジで加熱してから加えると短時間で煮えます。

〆具材3:餅

すき焼きの締めとしておすすめなのがお餅。

トースターで4分ほど焼いてからすき焼き鍋に入れて軽く煮ます。

うまみたっぷりのすき焼きの汁が染みてとってもおいしいですよ。

煮込み過ぎると溶けてしまうので注意しましょう。

具材と合わせて知りたい!すき焼きの豆知識!

すき焼きをより楽しむために知りたい「豆知識」をご紹介します!

あなたはいくつ知ってましたか?

これらの豆知識を、すき焼きを囲みながら家族でお話するのもよいですね!

関東風と関西風のすき焼きは何が違う?具材は?

一言ですき焼きといっても、実は関西と関東では作り方が違います。

あなたの馴染みのすき焼きはどちらのタイプ?

関西風すき焼き

具材を先に焼いてから砂糖、みりん、醤油などの調味料で味付けをします。

この方式は「先煮」または「焼き煮」方式とも呼ばれます。

具材を焼いた後に調味料を加えるため、それぞれの食材の風味を引き立てます。

この方法では、具材の味が個々に楽しめるとされています。

家庭で作る際にはすこしハードルが高めな作り方かもしれませんが、ちょっといいお肉が手に入った時には是非関西風すき焼きを作ってみてください。

関東風すき焼き

最初に調味料(すき焼きのたれ)を鍋に入れ、その中に具材を入れて煮込みます。

この方式は「先汁」または「煮しめ」方式とも呼ばれます。

今回ご紹介した割り下も関東風すき焼きの物です。

具材を調味料と一緒に煮るため、すべての食材が均一な味になるため、全体的に一つの調和した味が楽しめます。

また、家庭で作る時には関東風のすき焼きの方が手軽に作れるかと思います。

知ってる?すき焼きの由来【昔と今で具材も違う?】

最後に、すき焼きにまつわるアレコレをご紹介!

これを知っていれば「へぇ~!」と言われてドヤ顔できるかも?

「すき焼き」の名の由来は?

料理として馴染みのあるすき焼きですが、すき焼きという名の由来について知っている方は少ないのではないでしょうか?

すき焼きの由来にはいくつかの説がありますが、もっとも有力なのは、鍋の代わりに農具の鋤(すき)の金属部分を火の上にかけ、魚や豆腐を焼いて食べたことから、「鋤焼(スキヤキ)」と呼ばれるようになったという説です。

しかも当時は牛肉が禁止されていたため、鴨や猪、鹿などの肉が使われました。

なんと今では定番具材である牛肉が使われていなかったんですね!

すき焼きはいつ頃から広まっていった?

諸説ありますが、その中の1つに、「江戸時代末期に横浜や神戸で外国人向けの食材や西洋料理が広まり、徐々に和風にアレンジされていった」という説があります。

当時、横浜や神戸に開店したお店には現存している店舗もあります。

例えば、1868(明治元年)年に横浜で開店した牛鍋のお店「太田なわのれん」は、現在も営業しています。

このようなお店を探し、すき焼きが広まっていった当時へ想いをはせてみるのもよいですね。

「すき焼き」の発祥の地は?

すき焼き発祥の地にも所説ありますが、有力なのは関西と言われています。

関西では、牛肉を鉄鍋で焼き、油以外の液汁は加えず、肉がなくなってから他の具材を入れるというスタイルで、これはのちの関西風すき焼きと呼ばれる物になります。

「すき焼き」の関東風はいつから?

関東風すき焼きの起源の一つの説として、関東大震災の後に牛鍋屋が壊滅し、関西から進出していたすき焼き屋が残っていたため、牛鍋の代わりにすき焼きと呼ばれるようになったという説があるそうです。

関西風のすき焼きが関東風のすき焼きの元祖であると言えそうですね。

「すき焼き」の名店に「今」がつくのはなぜ?

東京のすき焼きやには、屋号に「今」がつくすき焼き屋が多いことを知っていますか?

理由は、歴史的な背景があります。

「今」がつくすき焼き屋は、明治時代に創業した牛鍋屋で、当時は芝区白金今里町にあった食肉処理業者から卸された肉を使っていました。

その食肉処理業者が「今」の字を付けることを許可したので、牛鍋屋も「今」の字を店名に入れるようになったそうです。

現在でも「今」の字は引き継がれ、「浅草今半」と「人形町今半」の二つの会社に分かれていますが、どちらもすき焼きの老舗として有名です。

具材を工夫しておいしいすき焼きをリーズナブルに楽しもう!

今回の記事では、「すき焼きの具材やシメ24選」「すき焼きの豆知識」について解説しました!

すき焼きというとちょっと高級なイメージがありますが、割り下や具材を自分で用意すればリーズナブルに楽しむことができますよ!

すき焼きの具材で悩んだら、ぜひ当記事を参考にしてみてくださいね。

▼【関連記事】鍋の具材に迷ったときは…このオススメ一覧でもう迷わない!

▼【関連記事】いま人気の鍋はこれ!